Matongé, pour ceux qui ne connaissent pas Bruxelles, c’est le quartier « congolais » de la commune d’Ixelles, près de la Porte de Namur. Un jeune Haïtien, Calixte, y débarque, à dix-neuf ans, dans le premier roman de Patrick François, La dernière larme du lac Kivu (2011). L’auteur s’est réfugié en Belgique en 1992 à la suite du coup d’Etat militaire en Haïti – son personnage et lui ont le même âge dans ce récit d’inspiration autobiographique dédié à sa famille et en premier à sa mère, « l’héroïne » de sa vie.

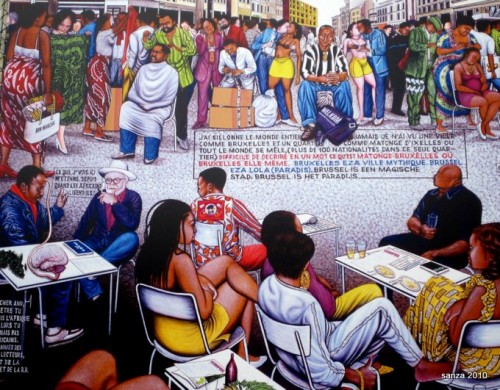

Reproduction sur bâche de l’œuvre de Chéri Samba à la Porte de Namur

C’est sous un abribus de la Porte de Namur que Calixte, en proie au mal du pays, se fait apostropher un jour par un jeune Congolais, Michaël Nzambi, Mike, qui se présente comme un chef qui a une mission, punir, et comme un animal possédé par « la haine ». Calixte, toujours intéressé par « l’histoire de l’autre », écoute ce « fils adoptif » du lac Kivu qui « avale les vies humaines comme ce n’est pas permis ». Celui-ci aime la Belgique mais lui reproche d’accueillir les Africains sans vraiment les accepter – au moins, admet-il, on ne risque pas de s'y faire fusiller.

Soudain MikeNike, comme on le surnomme, se jette sur un jeune homme et déclenche une bagarre. Calixte prend la fuite : il n’est pas venu en Europe pour la violence ni la délinquance, il a de trop rudes souvenirs de Port-au-Prince en tête – « J’en ai assez de la haine des hommes ! » Le jeune Haïtien ne peut admettre le comportement de Mike, il y a trop de sang, trop d’uniformes dans les images qu’il a emportées avec lui – « C’est cela, l’histoire récente de mon pays : une oscillation entre le mal et le pire. » Ce que le Congolais lui a raconté du lac Kivu lui rappelle la milice haïtienne porteuse de mort. Quand il décrit à sa mère restée au pays, dans une cassette, le jeune chef de bande, « démon au visage d’ange », Calixte reçoit un conseil en retour : « Ne le fréquente jamais. »

Mais son chemin croise souvent celui de Mike à Matongé, où le chef du gang des Léopards – le même nom que l’ancienne armée de Duvalier et que Mobutu ! – est bien connu des amateurs de bagarres. Un quartier paisible loin des vols et des pillages, qui sont une offense à la fierté des Noirs, voilà le rêve de Calixte. Mike est aveuglé par sa haine des « Mindélés » (les « blancs » en lingala). Il est le seul rescapé de sa famille, massacrée à Kigali. « Et moi, Calixte, fils d’Haïti, fils de la savane désolée, fils des lataniers maudits dont les écrits sont des cris, dans la forêt de la négation de soi et la négation d’autrui, je cherche la sérénité ; une spiritualité, une réflexion qui traîne la sensibilité vers soi. »

Pour être reconnu comme réfugié, Calixte a dû raconter au Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides son passé de militant étudiant, la mort de ses camarades. En quittant son pays, la mort dans l’âme, il a laissé sa famille derrière lui et aussi ses souvenirs amoureux. « Calixte, mon fils, reste vrai, reste toi-même, et souviens-toi du sens de la dignité qu’on t’a enseigné » : les paroles de sa mère sont gravées dans le cœur de ce jeune de dix-neuf ans qui a dû dire adieu aux Antilles et a découvert, à la faveur de l’été, un pays « formidablement ordonné », propre et prospère. Il y vit dans « un luxe minimal » (une eau limpide à la disposition de tous suffit à le culpabiliser), bien décidé à « ne pas oublier d’agir ». En se promenant dans le vieux Bruxelles, il rêve de regagner un jour Haïti pour y faire changer les choses – « Tout est à faire là-bas. »

A Matongé, n’importe quel Noir est pris pour un Congolais, surtout par les Belges. Mais Calixte lui-même s’est mépris sur la nationalité d’un passant qui lui demandait d’où il venait, originaire de Guadeloupe. Tous pareils et différents. Il apprécie son minuscule appartement ixellois « bien équipé, clair, propre et neuf ». Quel contraste avec la riche maison bourgeoise de Karl, le fils d’un proche de Mobutu, né à Bruxelles, dont le salon est ouvert à tous les basketteurs. Calixte s’est fait un autre ami, à l’opposé, le grand et pauvre Antony, un métis mal dans sa peau avec qui il découvre les tournois de basket de la place René Chalon.

Dès le début, le jeune Haïtien a pris plaisir à marcher au hasard dans les rues, à découvrir la ville, à prendre les transports en commun. Antony, très doué comme basketteur, l’accompagne souvent et lui confie son propre rêve en trois lettres : « USA ». C’est Antony qui l’a emmené chez Karl la première fois, les amitiés se nouent rapidement à Matongé, mais à Calixte, elles semblent parfois superficielles.

La dernière larme du lac Kivu évoque la vie quotidienne d’un jeune réfugié en Belgique – amitiés, musique, sorties, contrôles policiers, angoisses, souvenirs. Calixte ne cesse de réfléchir sur ce qu’il voit, sur ce qu’il ressent, sur ce qu’il trouve juste ou pas. Quand il rentre chez lui, il écrit, il compose des vers. Les nuits sont chaudes à Matongé et les occasions de se perdre ne manquent pas, drogue, bagarres, délinquance. Les jeunes s’y forgent des destins différents : Mike ira en prison, Karl retournera au Congo, Antony obtiendra une bourse, Calixte mènera à bien ses études universitaires.

Patrick François réussit à nous faire découvrir à notre tour Matongé de l’intérieur, un quartier qu’on ne cite trop souvent dans la presse belge que pour ses faits divers ou ses émeutes. On y entre dans les salons de coiffure, dans les discothèques, on suit du regard les silhouettes de jeunes beautés inaccessibles, des frimeurs et des laissés-pour-compte. On écoute rumeurs et potins, confidences et douleurs. On entend surtout la voix d’un homme jeune, à l’accent créole, curieux des autres, compréhensif et déterminé.